一個沒有「上帝觀」的東方國家,日本在漫長的歷史中,發展出「日本國」、「天皇」與「神道」的三合一信仰。明治23年(1890)《教育敕語》註1的頒布,讓這套信仰透過國家與教育的力量,變成無懈可擊的意識形態,滲透到社會各階層。對當時代的基督徒而言,基督信仰與神道(天皇神格化)之間,產生了不可避免的嚴重衝突。

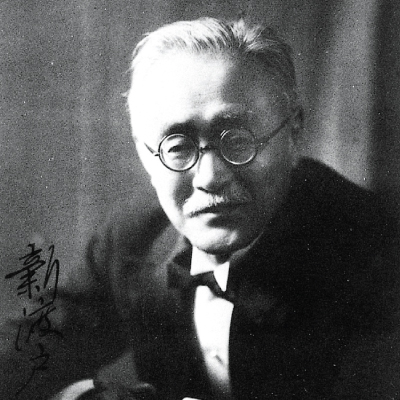

然而,有一位日本人自始至終堅持只敬拜上帝,公然拒絕向《教育敕語》行禮,引起各界謾罵,被扣上「叛國賊」的帽子他是內村鑑三(1861-1930),明治及大正時代的基督新教徒。內村的傳奇人生,為黑暗的日本宣教史,添上一抹豔麗的重彩。

如何成為基督徒

明治政府建立之初,全盤繼承德川幕府的禁教政策,後來卻在西方列強的壓力之下打開門戶,於1873年廢除禁教令,舉國推行「歐化主義」,朝向模仿西方先進觀念與文化前進。儅時,聖公會、歸正教會、浸信會、衛理公會、長老教會等基督新教宗派,紛紛差派宣教士來到日本。

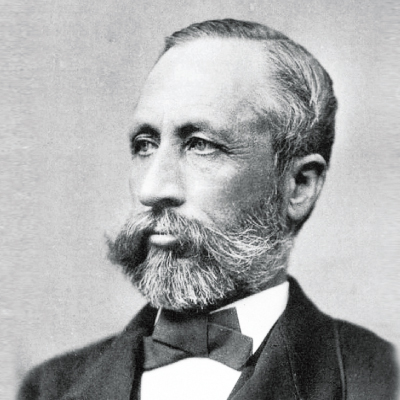

內村鑑三出生於江戶的一個武士家庭,從小接受武士精神訓練。1877年,由於家境清寒,內村決意以公費生的身分進入北海道札幌農校註2學習。該校是一所剛成立不久的官立學校,聘請美國清教徒威廉.史密斯.克拉克(William Smith Clark,1826-1886)執教。

「傳遞基督信仰並傳授先進的科學文化知識給日本學生」是克拉克博士的教育理念。他一邊教導學生們要愛慕基督、切實地研讀聖經,一邊帶著他們探究自然科學,認識神所創造的天地之美。內村鑑三深受克拉克博士的啟迪,受洗成為基督徒,並與同窗的屬靈摯友宮部金吾註3、新渡戶稻造註4一同立志「將生命獻給耶穌和日本」。

1881年,內村鑑三以榜首之姿踏出校門,任職於北海道政府機關。隔年,有感於外籍宣教士之間的宗派競爭,內村與幾位主內弟兄齊心建立「札幌基督教會」,在獨立宣言中強調「肢體間不可因教派主義而產生裂痕」、「嚴格的教條、繁瑣的儀式應該加以排除」,以及「福音的宣揚應由國人承擔,不該仰賴國外之人」,藉此維護信仰上的自由。在此期間,內村鑑三不斷地寄送福音小冊和信仰書籍給父親,寫信懇求他來到耶穌基督面前領受救恩。直到某天,內村父親翻開《馬可福音註解》,剛硬之心受其折服,從此踏上跟隨耶穌的道路。往後幾年,內村全家人皆一一信主,成為神的兒女。

雖然內村鑑三持續殷勤地追求服事主,但有個信仰疑問始終揮之不去「你罪已赦免」無法成為蒙主所愛的確據,他的心裡時常受到控告。1884年,受罪咎所苦的內村,決定自費留美,一睹基督教國家的芳容。

真實經歷神的救恩

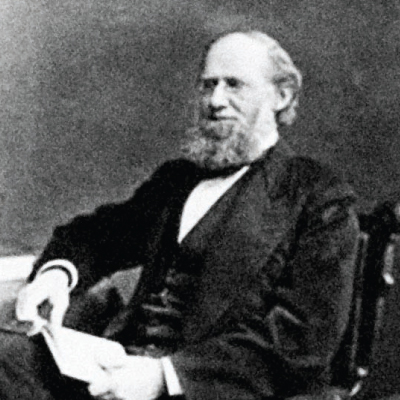

內村鑑三先在賓州智障兒教養院擔任看護,但越發察覺自我內心光景企圖藉著慈善行為,獲准進入上帝的國;表面上是愛鄰舍,實際上卻是愛自己。於是,經友人新島襄註5的介紹,在1885年進入阿默斯特大學註6就讀。

「內村君,為什麼不停止內省,轉而抬頭瞻仰十字架上救贖你罪的耶穌呢?」在這段貧苦的留學日子裡,校長朱利葉斯.霍利.席理(Juslius Hawley Seelye,1824-1895)一席之言,點亮內村鑑三的靈魂,使之明白十字架的真諦因信稱義的救贖恩典。1886年3月8日,內村在日記裡寫道:

「這是我生涯中極為重大的日子。基督贖罪的能力從來沒有像今天這樣明確地啟示過我。就在上帝兒子被釘於十字架上這一件事當中,足以解決直到今天仍然折磨我的一切難題。基督代我償還了一切債務,同時使我拾回人類始祖在墮落以前所擁有的清淨和純潔。如今我已變成上帝的兒子,相信耶穌乃是我所當盡的義務。因著基督的緣故,凡我所需要的,上帝都會賜給我。為了榮耀祂自己,上帝要使用我這一個人,並且最後還要把我救進天國。」<

內村脫去因行為稱義的傲慢,成為一個真正得救重生之人。這一轉變,讓內村的後半生在真光的照耀下,更顯得熠熠生輝。

晴天裡的巨大雷聲

1888年,剛滿28歲的內村鑑三返國後便投入教育界,在新潟縣北越學館執掌校務。不過,因看不慣執教的外國宣教士不尊重日本文化,以優越民族的姿態輕視日本學生,或以增加會友壯大宗派勢力為教學動機,內村幾度與校方起衝突,以致只待了四個月就辭職回到東京。1890年,內村鑑三任教於聞名天下的第一高等學校,負責講授英文、地理和歷史科目。為了讓這群充滿才氣的學生早日接受福音,內村甚至攜妻子在學校附近租屋,以方便接待他們。

此時,過熱的歐化主義開始出現反彈聲浪,日本國內瀰漫著一股國家至上的氛圍《大日本帝國憲法》註7的頒布,加上《教育敕語》、《小學校祝日大祭日儀式規程》註8等配套措施,定調「天皇與神道的神聖性」,徹底剝奪人民實質上的宗教自由。

對相信獨一真神的內村鑑三來說,明治政府所設計的「天皇神格化」,無疑是敬拜偶像的行為。於是,他在倫理課上公然拒絕禮拜《教育敕語》,僅以點頭致意,引起各界撻伐,最終校方以解聘內村收場。

這個轟動全國的「大不敬事件」,如晴天裡的巨大雷聲,為內村鑑三帶來一連串的禍事。隨著身染重病、愛妻加壽子過世、朋友們的不理解、教會的拒絕及國人的指斥,他深刻體會到在家鄉卻無枕頭之處的苦楚。1893年,內村轉身離開教育界,遷居京都,走上寫作之路。

1924年,內村的聖經演講會

1924年,內村的聖經演講會

1880年,北海道札幌農校校舍

1880年,北海道札幌農校校舍

1883年,札幌基督教會

1883年,札幌基督教會

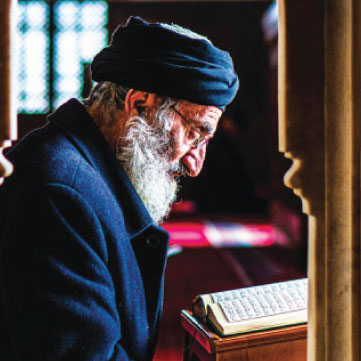

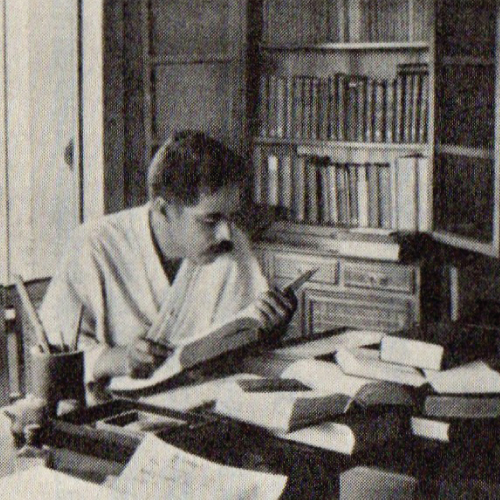

1921年,在自家書房進行聖經研究的內村鑑三

1921年,在自家書房進行聖經研究的內村鑑三

曠野裡的吶喊

1893年,內村鑑三先後出版了感人肺腑的不朽名著《基督徒的安慰》講述上帝如何在苦難中與他同在,在最深的不幸中將他分別為聖,以及《求安錄》以人的罪性與基督的贖罪為旨,幫助人從諸般的綑綁中得釋放。翌年,《我如何成為基督徒》以英文問世,相繼被翻譯成多國語言,內村鑑三之名遂為全世界所知。

內村鑑三的愛國心,一方面使他反對洋化基督教,企圖將福音本色化;另一方面,他猛烈反對國家至上主義,成了人人喊打的過街老鼠這讓札幌基督教會與東京組合教會註9都不接受他,內村鑑三徹底成為一位「無教會」之人。這段特別的經歷,啟發內村去思考「教會是什麼」,進而發展出「無教會主義」。

無教會主義與日本式基督教

內村鑑三的「無教會主義」奠基於「大不敬事件」後被人離棄的經驗,並不是否定教會的存在意義,或反對既有的宗教儀式。他主張:回歸純正的信仰,將人管理教會所擁有的權威歸還給神,且鼓勵信徒獨立宣揚十字架的福音,得救不必具備任何條件,這才是真正的基督教。

「有兩個J是我所愛的:一個是耶穌,另一個是日本。我這輩子的目標就是事奉這兩個J。」苦難,讓內村鑑三更認識上帝之所是,生發出一顆溫柔之心去服事自己的國家和同胞。1926年,他曾如此追憶道:「我的愛國心志絕對不是以軍國主義的姿態出現……為了以實際行動表現我的愛國心志,我願意從事傳道救靈的工作。」內村鑑三一生倡導「日本式基督教」,本色化地將武士道精神與基督教接上若日本武士的正直、廉潔、勇敢、扶貧濟弱及忠君愛國的精神被聖化用以追求主,那必然是忠貞不移的基督徒,為了真理不顧一切。

逆風而行,委身反戰

1984年,中日甲午戰爭爆發。日本舉國上下支持這場侵略戰爭,包括基督教界領袖都因接踵而至的捷報陷入狂熱。對時局深感憤怒的內村鑑三選擇逆風而行,發表《時事觀察》、《義戰的迷信》、《猛省》等數篇文章,公開批評當局官僚的侵略野心,以及惡意煽動國民的新聞媒體與知識分子。

1903年,當日俄兩國為爭利而劍拔弩張之際,內村鑑三力排眾議,在《萬朝報》上發表《戰爭廢止論》,向眾人告白自己委身於反戰:「戰爭殺人,殺人是大罪。犯了大罪後,無論個人或國家都無法得到真正的利益。」

不僅如此,內村鑑三在《和平的福音》一文中高喊道:「追求和平者得福,因為他是上帝的子民(太5:9)。我們不該盲目聽從亂世之聲,而應在聖經的指引下行事。不管世界多麼混亂,聖經給我們傳達的信息只有一個,那就是實現絕對的和平。」他呼籲基督教領袖不該淪為政治工具註10;反之,應積極回應促進和平的呼召。

然而,時局並非按照內村所希望的方向發展。日俄戰爭給中國和朝鮮帶來沉重的災難,卻讓戰勝國日本成功擠進世界列強,主戰陣營猖狂歌頌偉大的勝利,使得日本大帝國主義像一台失速列車,狂暴地向前奔去。

獨樹一幟的傳道型態

或許是對國事時局的失望,正值不惑之年的內村鑑三放下社論之筆,全心投入聖經講解發行傳道雜誌《聖書之研究》。

每月發行《聖書之研究》、定期舉辦聖經講座,並開放住所供研經小組使用、牧養會員逐漸形成內村鑑三獨樹一幟的傳道型態。《聖書之研究》的讀者遍布社會各階層,自1900年創刊號面世以來,其發行量逐年增加。雖然中途曾有停刊的念頭,但上帝的大能膀臂扶持了他,這寶貴的刊物持續到1930年3月結束,也就是內村逝世的那一年。晚年,內村鑑三公開宣稱,《聖書之研究》真正的主筆是耶穌,而不是他自己。由於聖靈不斷地加恩加力,向他啟示真理,所以一切榮耀都該歸給上帝。

宣揚對終末的盼望

「我要走了!」路得子毫無恐懼地對父親說。

1912年,內村鑑三的女兒路得子在如花兒般鮮亮的年紀,因病黯然離世。雖然愛女的死別給內村帶來莫大的愁容,但是有關耶穌基督的死而復活、永生的應許及終末的盼望,在他的心中,慢慢從抽象的知識化為實際的理解。

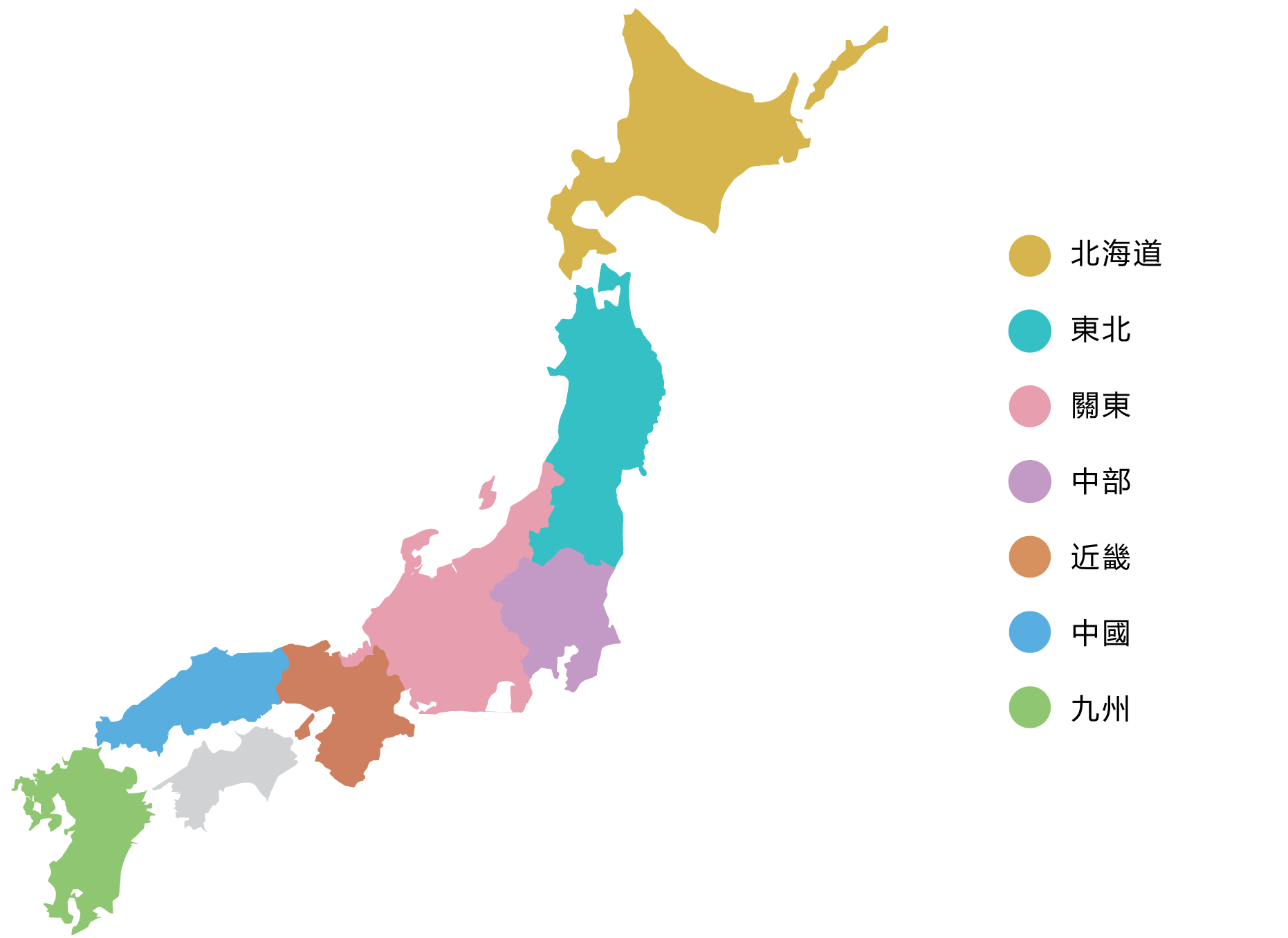

1917年,美國介入第一次世界大戰,讓一向把美國視作信仰故鄉的內村鑑三深受打擊。與此同時,他深感世界正走向毀滅,唯有基督的再臨才能建立永遠的和平國度。隔年,內村連同聖教會的中田重治、日本基督教團的木村清松,開展「基督再臨運動」,在全國各地舉辦講座。講題內容包括:上帝的終極國度如何臨到世界、最後的審判、身體與靈魂一同得贖、親人逝去的悲痛得醫治、萬物在呻吟中等待未來應許的實現,以及耶穌基督此時此刻藉著赦罪的恩典與基督徒同在。儘管「基督再臨運動」只持續一年有餘,但其影響擴及後世許多代傳道人。

猶如日本武士戰死沙場

「基督再臨運動」告一段落後,內村鑑三繼續舉辦聖經講座。其中,最著名的莫過於1921到1922年間,總數近60場的羅馬書聖經講座不僅場場爆滿,連僧侶都願意遠道而來列席聆聽。這一次的羅馬書系列精彩演講,後被內村的學生編輯成冊,至今仍有人因閱讀它而悔改信主。

在傳道的事上,內村鑑三從未想過退休。他常說:「手執福音之筆離開人世,猶如日本武士戰死沙場。」

晚年,內村不但熱心援助外國傳道事工註11,還差派學生進入日本山形縣、岩手縣的深山部落宣道。1930年3月,內村鑑三因心臟問題病逝,享年69歲。在一本陳舊的英文聖經扉頁上,內村的學生發現他親筆所寫的幾行字:

「To be inscribed upon my tomb: I for Japan; Japan for the World; The World for Christ; And All for God. 」

在日本近代史上,內村鑑三揮舞著手中的武士刀,在屬靈戰場上奮勇殺敵,決心不負救他脫離死亡的耶穌基督。如今,他以墓誌銘繼續向世人傳遞:

「個人得為其祖國而活,把福音傳給同胞,使屬神的祖國為世界而活,以期待整個世界歸附基督,使上帝之聖名得到普世的尊崇。註12」

內村鑑三紀念堂,又稱為石之教堂

內村鑑三紀念堂,又稱為石之教堂

註1:《教育敕語》是以一張詔書的形式發布至全國各教育機構,言明敬皇盡忠為臣民之義務。

註2:北海道札幌農校為今北海道大學的前身。

註3:宮部金吾(1860-1951),為日本著名的植物學家。

註4:新渡戶稻造(1862-1933),為日本國際政治活動家、農學家及教育家。

註5:新島襄(1843-1890),為同志社大學的創辦者,致力於發展日本高等教育。

註6:為今位於美國麻薩諸塞州的阿默斯特學院(Amherst College),內村鑑三的啟蒙老師克拉克博士也畢業於此。

註7:《大日本帝國憲法》之開首,明治天皇上告神明自己是「循天壤無窮之宏謨,惟繼承神之寶祚」,無疑是在向天下宣示日本帝國的政權乃是來自於神的指定。

註8:《教育敕語》後,隔年緊接著頒布《小學校祝日大祭日儀式規程》,針對教育現場之具體實施之相關儀式,如在學校高喊陛下萬歲、奉讀《教育敕語》、高唱忠君愛國之歌曲等等。

註9:東京組合教會為當時的改革派、長老會合併的教會,帶有強烈加爾文主義的色彩。

註10:海老名彈正為主戰陣營的基督教領袖之一,他以動人的演說說服當時許多日本基督徒支持日本為義而戰,並為日本的戰勝禱告,淪為政府利用的工具。

註11:捐款給史懷哲醫師與中國、臺灣、南洋群島等地的宣教士。

註12:摘自《十字架與日本武士:東方先知內村鑑三的信仰與思想》一書。

美國

美國