大衛不只從受害者角度說話,他心裡同時浮現那些曾被他欺騙、傷害、壓迫的人——特別是烏利亞。這段故事的大衛並不是受害者,而是壓迫者。大衛深知這節經文的另一面:當耶和華施行公義時,自己就是面對審判的那位。

我們讀經文時,常自然把自己想成受害者。但大衛勇敢從鏡子裡,看見自己作為加害者的臉。我們也應學習這份誠實:問自己誰因我而受苦?誰曾被我憑權勢、語言、行為,甚至忽略而受到傷害?誰無聲中,等待一個本該給予的公義?

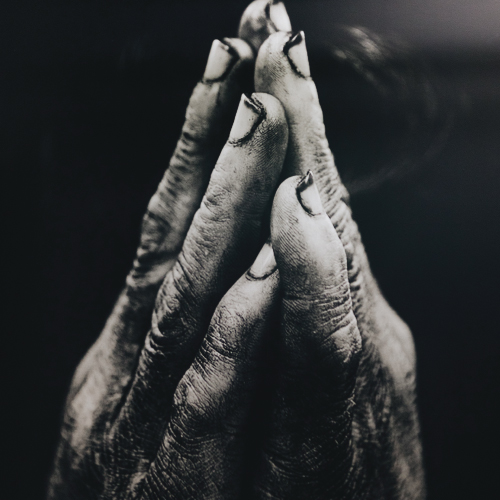

試着誠實列出那一份清單,直視鏡中的自己。這節經文提醒我們,真正的悔改是向神承認自己的錯誤,願意回轉,並相信無論是審判還是醫治,耶和華必按祂的公義親自成就。

美國

美國