這首詩的背景是大衛迎接約櫃入城,在神面前獻祭,並設立亞薩及其後裔為敬拜的利未人。隨後,大衛便吟唱這首詩篇,宣告神在以色列歷史中的拯救。

大衛唱「稱謝耶和華」(hodu laYHVH),其核心意思是「認出並公開承認某事實」,包括認罪、承認神的屬性與作為,還有人的本相。

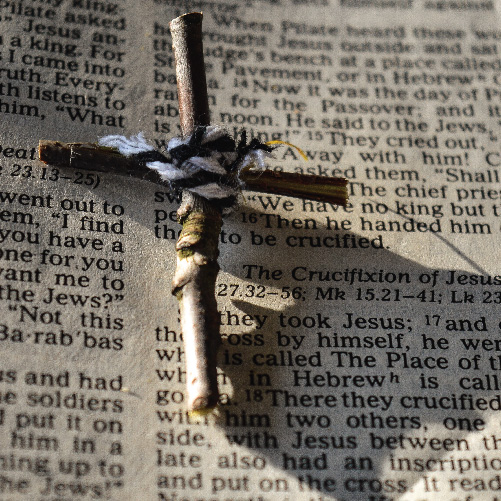

古希伯來文這3個字母各自代表:手臂(行動)、門(道路)、看哪(認出),描繪出一幅清晰畫面:當人感謝或讚美神,就是認出神為人開啟了一條義路,一條使世界得以恢復秩序與和好的道路。今天我們讚美神,就是承認並接受神為世界所預備的義路,你是帶着這樣心志讚美神嗎?

美國

美國