神只吩咐亞當:「不可吃。」(創2:17)那麼,「不可摸」可能是亞當加上的。也許,他出於保護的動機,心想:「不如告訴夏娃連碰都不能碰,這樣才更安全。」這種做法,猶太傳統稱「在律法周圍築起圍牆」,目的是加強命令,以避免犯罪。

看似敬虔的動機,卻未必合神心意。這額外的「限制」,成為蛇試探的突破口,牠利用這一點挑戰神的話:「我摸了果子,什麼事也沒發生,你吃了可能也不會怎樣。」

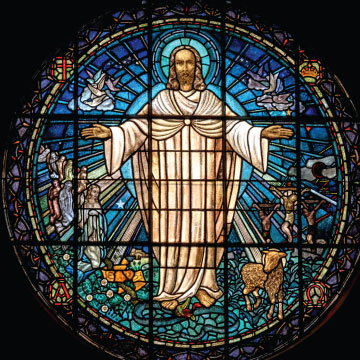

人常因恐懼或不信,為神的話加註解、築圍牆。但神的命令完全,不需要我們添加、修補。真正的信心是相信神的話全備,存單純順服的態度,就是我們最安全的所在。

美國

美國