全球客家與台灣客家

客家人的生存哲學與認同變遷

1-30

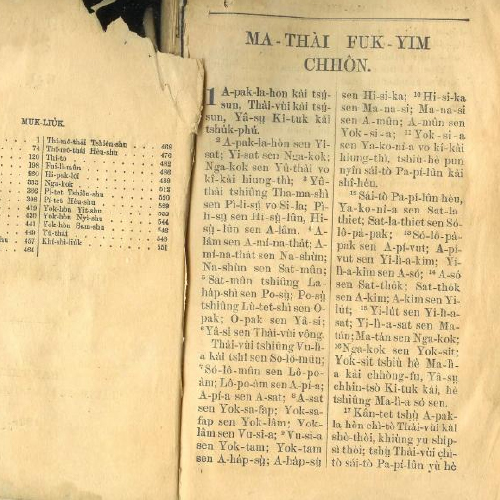

本月,鼓勵讀者以禱讀方式靈修。我們將會默想聖靈的工作。先閱讀一段經文,然後默想一節經文,將經文化為行動。

蒲公英般的客家生活哲學

或漂浮在水上,或被風吹散,或依附動物的皮毛,蒲公英總能在新的地方扎根生長。輕飄飄的白色毛球,看似脆弱,實則擁有驚人的適應力,正如柔中帶堅的客家族群。

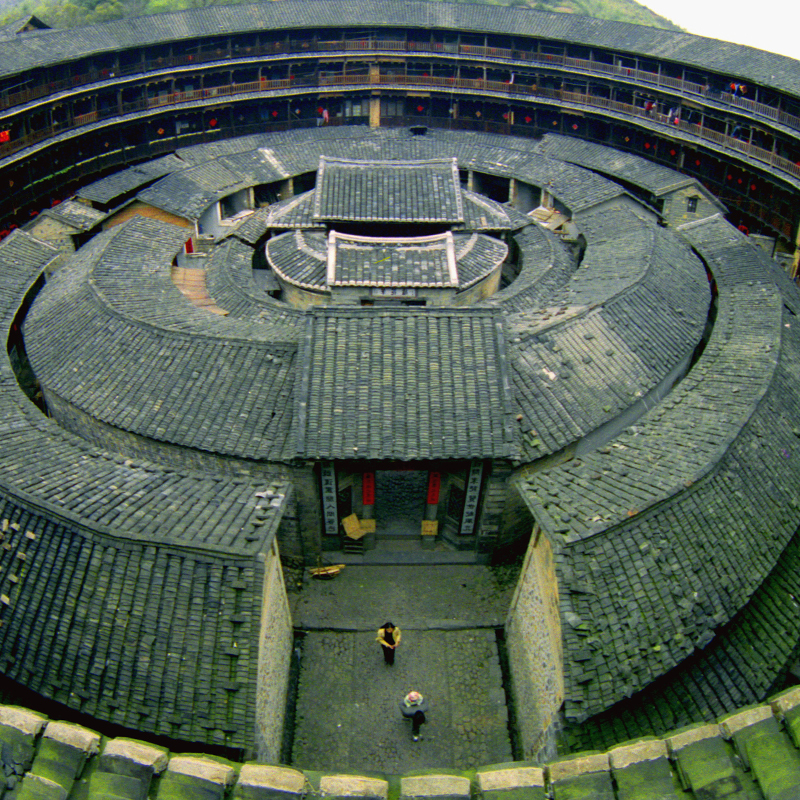

歷史上,客家人經過多次遷徙。作為「後到」者,他們是一群社會邊緣人。客家人無法選擇最豐饒的田地,無法占據資源的中心,只能在群山之間、荒地之上,披荊斬棘,開闢一片立足之地。在這樣的生存環境中,客家人必須團結。他們住在圍樓裡,圍牆高築,不只是為了抵禦外敵,更是為了讓家族彼此扶持,資源共享,共同面對外部壓力。他們建立嚴密的宗族網絡,在陌生的異地對抗資源競爭者,確保家族的生存與延續。封閉的生活方式,少與外族交流和通婚,也為客家文化留存一線生機。

鹹、香、耐久放,是客家的飲食哲學。在物資匱乏的時代,客家人學會將一塊肉、一顆菜發揮到極致。梅菜扣肉的鹹香,是時光醞釀的智慧;釀豆腐的精巧,是對食材最大限度的珍惜。這些簡單卻深具內涵的味道,就好像客家人的精神——在有限的資源下,活出最大的可能。

客家人如一朵朵蒲公英般,風帶他們來,他們便在風中站穩腳步。然而,這是21世紀以前的客家族群面貌。

從單一到多元的客家認同

21世紀後的客家,不再和以前一樣。過去,客家人被認為是勇敢無畏、節儉刻苦,從事農耕、挖礦或修鐵路等體力活。然而,放眼現在,全球客家人職業多樣,歷經不同的文化碰撞,過往的客家文化標籤不再適用,21世紀的客家認同變得複雜、難以界定。

全球化的背景下,文化邊界日益模糊,並且不斷重構。過往,客家人在中國原鄉,因其孤立保守的傾向,較少與其他文化群體接觸,得以保持傳統的客家認同。然而,隨著客家人多次遷徙各地,與當地文化交流、碰撞,使客家認同反覆重塑,呈現出多元樣貌,而非單一的標準型態。

舉例來說,一位在泰國長大的客家後裔,持有澳洲護照,嫁給加拿大人,在阿姆斯特丹生活。他習慣吃泰國菜,能講泰文、客家話和中文,同時擁有西方教育背景、跨文化婚姻及生活經驗。回到泰國,他喜歡和親戚聊起童年趣事;遇到台灣人,他可以流暢地說中文;遇到馬來西亞客家人,他則以客家話溝通。而在家,他講的是英文。這種語言切換,恰如他多重的身分認同,隨著他遇見的人、身處的地點而自然轉換。但是,「客家身分」依然是他身分認同的一部分,可以展現,也可以隱藏。若問:「你的身分認同到底是什麼?」對這位客家人來說,是一個難以簡單回答、讓人糾結的問題。

這是認同危機嗎?或許不然,可以確定的是,這是全球化的結果。全世界的客家人,尤其是年輕一代,大多具有「多重身分認同」,這打破了我們慣有的認知——人只會有一種身分認同。全球客家人靈活運用這多重身分,依據場合適度展現或淡化自己的客家認同,從而融入不同社群與對話中。

全球化帶來的另一個影響,是客語退居邊緣。跨國婚姻、國家的語言政策、家庭規模縮小等因素,使得客家年輕一代逐漸失去學習客語的場域。「不會講客家話還能稱作客家人嗎?」這是世界各地客家族群面臨的共同議題。

從「作客」到「回家」

在客家研究領域,學者普遍把全球客家、台灣客家、中國客家及香港客家分開討論。全球客家族群因多次遷徙、跨越國界,擁有流動性強、多重身分的特質,客家認同仍在不斷重塑中。台灣客家則歷經清領時期、日本殖民與國民政府的國語政策,直到解嚴後「還我母語運動」興起,使台灣成為全球客家文化保存最完整的地方。至於中國客家與香港客家,則因歷史、政治、經濟背景的不同,各自發展出獨特的客家文化脈絡。

礙於篇幅,本期宣教日引藉客家研究學者的研究文獻,帶領讀者認識全球客家與台灣客家。客家族群長期的遷徙經歷與「作客」身分,映照了他們的心理狀態。無論是傳統的客家人,還是身處全球化時代、擁有多重身分認同的新世代客家人,他們內心深處,依然存有對家的渴望與追尋。

我們相信,神能觸動不同背景的客家人,福音能以多元樣貌、透過各種形式,傳達給世界各地的客家人,使他們對自身身分有更深層的理解——世人皆為客旅,內心渴望尋找終極的歸屬。聖靈將引領客家人,從「作客」走向「回家」。

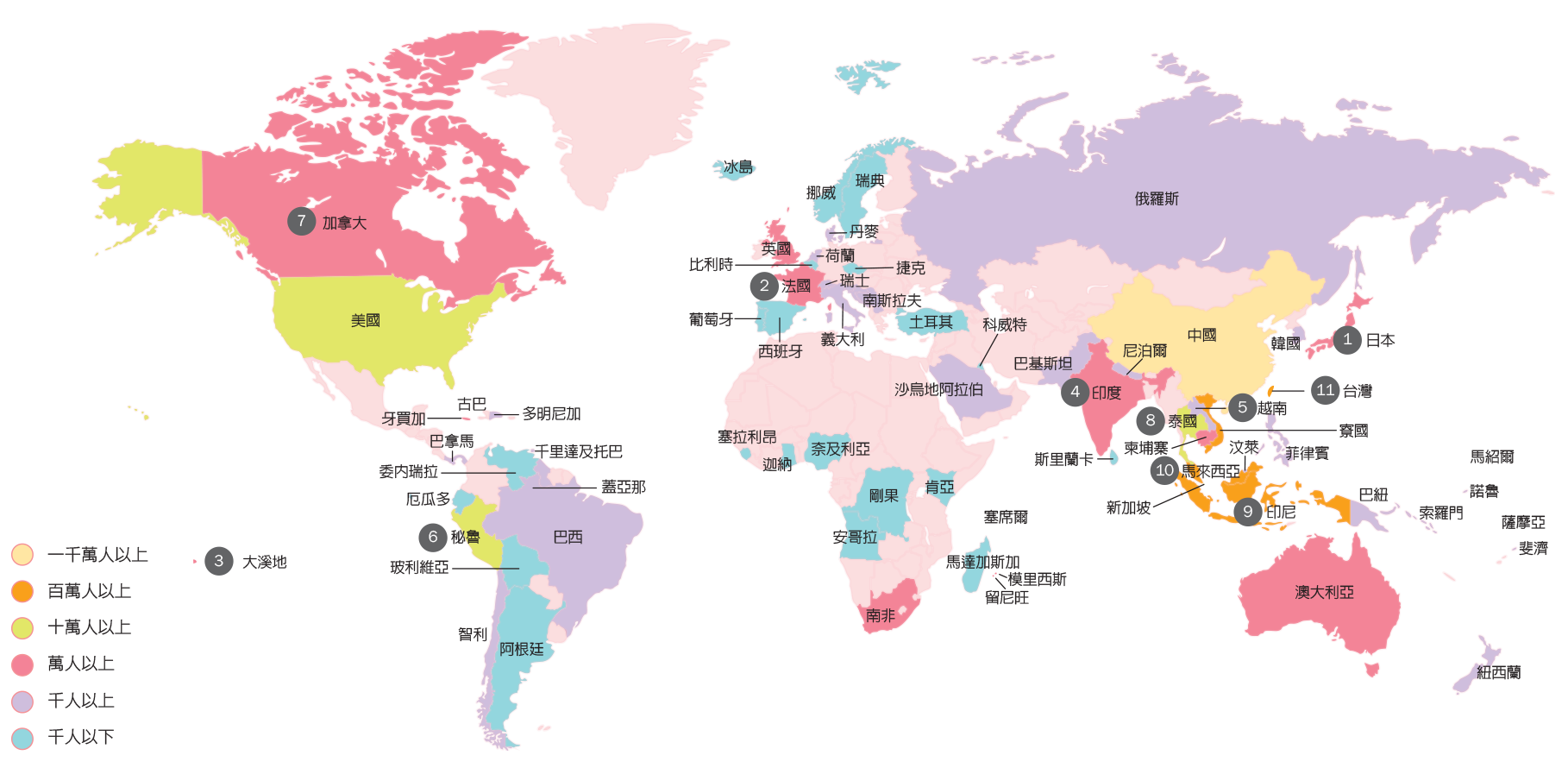

世界客家人口分布

-

❶

日本客家群體隱身社會各角落,僅有一張辦公桌的「崇正會」,是聯繫日本各地客家人的紐帶。

-

❷

客家人悄然融入了法國的生活步調,然而他們與其他亞裔群體一樣,始終摘不掉「模範族裔」的標籤。

-

❸

20世紀中葉,面對法國殖民政府嚴格的歸化政策,客家祖譜脈絡逐漸模糊,激發了客家人尋根的渴望。

-

❹

加爾各答是印度客家人的聚居地,他們靠皮革安家,然而中印邊境戰爭徹底改變了客家人的命運。

-

❺

越南同奈省邊和市寶龍區的客家人是鄭成功在臺灣抗清失敗後,龍門將軍陳上川率領的殘兵的後裔。

-

❻

客家人引進中式炒鍋和快炒技術,以嶄新的方式延續客家飲食,同時改變了秘魯的飲食文化。

-

❼

中印戰爭爆發後,印度華人處境日益艱難。許多客家人再次移民,將印度客家料理帶到加拿大多倫多。

-

❽

客家人因19世紀鐵路建設與戰亂遷徙而定居泰國,在政府同化政策與現代化發展下,文化傳承正面臨接班難題。

-

❾

在班達亞齊,客家人成為穆斯林意味著不再擁有「完整」的華人身分,被視為向下的社會流動。

-

❿

20世紀末,馬來西亞推行「新經濟政策」,試圖解決馬來人的貧困問題,卻加深了華人的被剝奪感與不安全感。

-

⓫

台灣客家人數眾多,以方言可區分為汀州、饒平、詔安、四縣、海陸和大埔等六個次族群。

泰國客家社會的多樣性

客家人多半是「半山客」,來自廣東豐順。由於鄰近中國邊境,與雲南少數民族來往多。泰國禁華文教育時期,客家人會到緬甸去學中文。

南邦府是泰北僅次於清邁的第二大城市,當地華人族群眾多,競爭意識強烈,因此客家族群的認同感顯得格外重要。

客家豐順會館設立於華文中興學校內。早期,客家會館常同時設立學校、醫院、寺廟與公墓,滿足客家人各方面的需求。如今,部分會館仍保留學校單位,為推廣華文教育持續努力。

客家會館至今保留許多客家獅文物。客家獅不同於華人的舞獅,嘴巴四方,長相超Q,象徵客家人團結抵禦外敵,保衛家園。北欖坡府客家人信仰受潮州人影響,以祭祀本頭公為主。

客家人多數務農,或從事紡織、木材買賣,小村落Huay Kra Box仍保留祭拜祖先、婚禮和喪禮的客家習俗,四、五十歲皆會講客語。隨著現代化發展,年輕人紛紛到都市發展,客語難以傳承。

各客家會館的負責人,大都是工商界的退休老闆,他們到泰國各地演講,向年輕世代喊話,期待振興客家認同。有的人甚至出資成立客家研究學會,支持許多泰國學者進行客家研究。

多數客家人屬於「半山客」。謝樞泗和徐錦榮是合艾的開發先驅,他們吸引了大批客家人前來此地從事種植橡膠、開採錫礦和投資商店等經濟活動。如今,合艾的商業主要由華人掌控。

勿洞約有1萬名客家人,客語和中文保持良好。勿洞客家人從中國到馬來西亞,再遷移至泰國,從事橡膠種植,為當地經濟繁榮做出極大貢獻。

台 灣

熠熠生輝的小蕃薯

台灣的客家宣教如一粒芥菜種,

起初雖微小,卻在信心與堅持中逐漸茁壯,

在世界宣教版圖上熠熠生輝。

很多客家人愛唱歌,基督徒亦是。一般客家山歌唱的是過去艱辛遷徙的辛酸史、生活點滴、男女情歌對唱,而基督徒藉由唱歌了解福音,客家曲調的聖詩聖樂,也成為教會傳福音的好工具。

近20年來,許多組織都在客語傳教方面盡心盡力。除了聖經翻譯,另一項讓客家基督徒擁抱福音,又能保留客家語言的方式,就是鼓勵並出版以客語為媒介的詩歌創作。

1999年,客家牧者尋得共識,一致認為客家宣教事工需要一間神學院,培育傳道人與宣教士。隔年,客家宣教學院正式掛牌成立。2002年,更名為客家神學院。7年後,理事會在桃園龍潭購地並開始募款。2016年,客家神學院正式落成。

受以斯帖記所感動,出身於台灣長老教會的客籍牧師彭德郎,立志負起向客家同胞傳福音的責任,創立台灣崇真會。台灣崇真會是以客家社群為主的教會宗派,擁有14間分堂,牧者有客語能力高達七成,超過一半以上的教會擁有七成客籍會友。

客福主要事工為出版客家詩歌創作、推廣客語聖經、連結台灣客家教會與全球客家基督教機構,幫助資源稀缺的全球客家人。為了興起客家年輕世代,客福近年積極舉辦客家青年布道團,招募兒童客家聖樂團,及以年輕世代為主的客家庄短宣隊。

美國

美國