全球客家与台湾客家

客家人的生存哲学与认同变迁

1-30

本月,鼓励读者以祷读方式灵修。我们将会默想圣灵的工作。先阅读一段经文,然后默想一节经文,将经文化为行动。

蒲公英般的客家生活哲学

或漂浮在水上,或被风吹散,或依附动物的皮毛,蒲公英总能在新的地方扎根生长。轻飘飘的白色毛球,看似脆弱,实则拥有惊人的适应力,正如柔中带坚的客家族群。

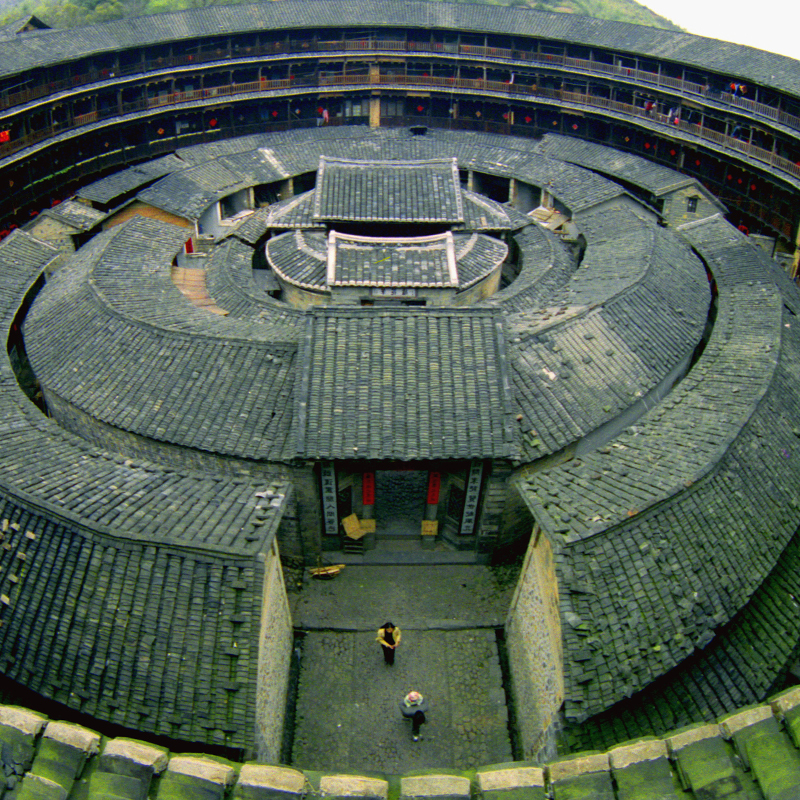

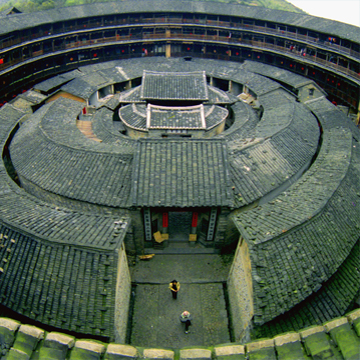

历史上,客家人经过多次迁徙。作为「后到」者,他们是一群社会边缘人。客家人无法选择最丰饶的田地,无法占据资源的中心,只能在群山之间、荒地之上,披荆斩棘,开闢一片立足之地。在这样的生存环境中,客家人必须团结。他们住在围楼裡,围牆高筑,不只是为了抵御外敌,更是为了让家族彼此扶持,资源共享,共同面对外部压力。他们建立严密的宗族网络,在陌生的异地对抗资源竞争者,确保家族的生存与延续。封闭的生活方式,少与外族交流和通婚,也为客家文化留存一线生机。

咸、香、耐久放,是客家的饮食哲学。在物资匮乏的时代,客家人学会将一块肉、一颗菜发挥到极致。梅菜扣肉的咸香,是时光酝酿的智慧;酿豆腐的精巧,是对食材最大限度的珍惜。这些简单却深具内涵的味道,就好像客家人的精神——在有限的资源下,活出最大的可能。

客家人如一朵朵蒲公英般,风带他们来,他们便在风中站稳脚步。然而,这是21世纪以前的客家族群面貌。

从单一到多元的客家认同

21世纪后的客家,不再和以前一样。过去,客家人被认为是勇敢无畏、节俭刻苦,从事农耕、挖矿或修铁路等体力活。然而,放眼现在,全球客家人职业多样,历经不同的文化碰撞,过往的客家文化标籤不再适用,21世纪的客家认同变得複杂、难以界定。

全球化的背景下,文化边界日益模煳,并且不断重构。过往,客家人在中国原乡,因其孤立保守的倾向,较少与其他文化群体接触,得以保持传统的客家认同。然而,随着客家人多次迁徙各地,与当地文化交流、碰撞,使客家认同反覆重塑,呈现出多元样貌,而非单一的标准型态。

举例来说,一位在泰国长大的客家后裔,持有澳洲护照,嫁给加拿大人,在阿姆斯特丹生活。他习惯吃泰国菜,能讲泰文、客家话和中文,同时拥有西方教育背景、跨文化婚姻及生活经验。回到泰国,他喜欢和亲戚聊起童年趣事;遇到台湾人,他可以流畅地说中文;遇到马来西亚客家人,他则以客家话沟通。而在家,他讲的是英文。这种语言切换,恰如他多重的身分认同,随着他遇见的人、身处的地点而自然转换。但是,「客家身分」依然是他身分认同的一部分,可以展现,也可以隐藏。若问:「你的身分认同到底是什麽?」对这位客家人来说,是一个难以简单回答、让人纠结的问题。

这是认同危机吗?或许不然,可以确定的是,这是全球化的结果。全世界的客家人,尤其是年轻一代,大多具有「多重身分认同」,这打破了我们惯有的认知——人只会有一种身分认同。全球客家人灵活运用这多重身分,依据场合适度展现或澹化自己的客家认同,从而融入不同社群与对话中。

全球化带来的另一个影响,是客语退居边缘。跨国婚姻、国家的语言政策、家庭规模缩小等因素,使得客家年轻一代逐渐失去学习客语的场域。「不会讲客家话还能称作客家人吗?」这是世界各地客家族群面临的共同议题。

从「作客」到「回家」

在客家研究领域,学者普遍把全球客家、台湾客家、中国客家及香港客家分开讨论。全球客家族群因多次迁徙、跨越国界,拥有流动性强、多重身分的特质,客家认同仍在不断重塑中。台湾客家则历经清领时期、日本殖民与国民政府的国语政策,直到解严后「还我母语运动」兴起,使台湾成为全球客家文化保存最完整的地方。至于中国客家与香港客家,则因历史、政治、经济背景的不同,各自发展出独特的客家文化脉络。

碍于篇幅,本期宣教日引藉客家研究学者的研究文献,带领读者认识全球客家与台湾客家。客家族群长期的迁徙经历与「作客」身分,映照了他们的心理状态。无论是传统的客家人,还是身处全球化时代、拥有多重身分认同的新世代客家人,他们内心深处,依然存有对家的渴望与追寻。

我们相信,神能触动不同背景的客家人,福音能以多元样貌、透过各种形式,传达给世界各地的客家人,使他们对自身身分有更深层的理解——世人皆为客旅,内心渴望寻找终极的归属。圣灵将引领客家人,从「作客」走向「回家」。

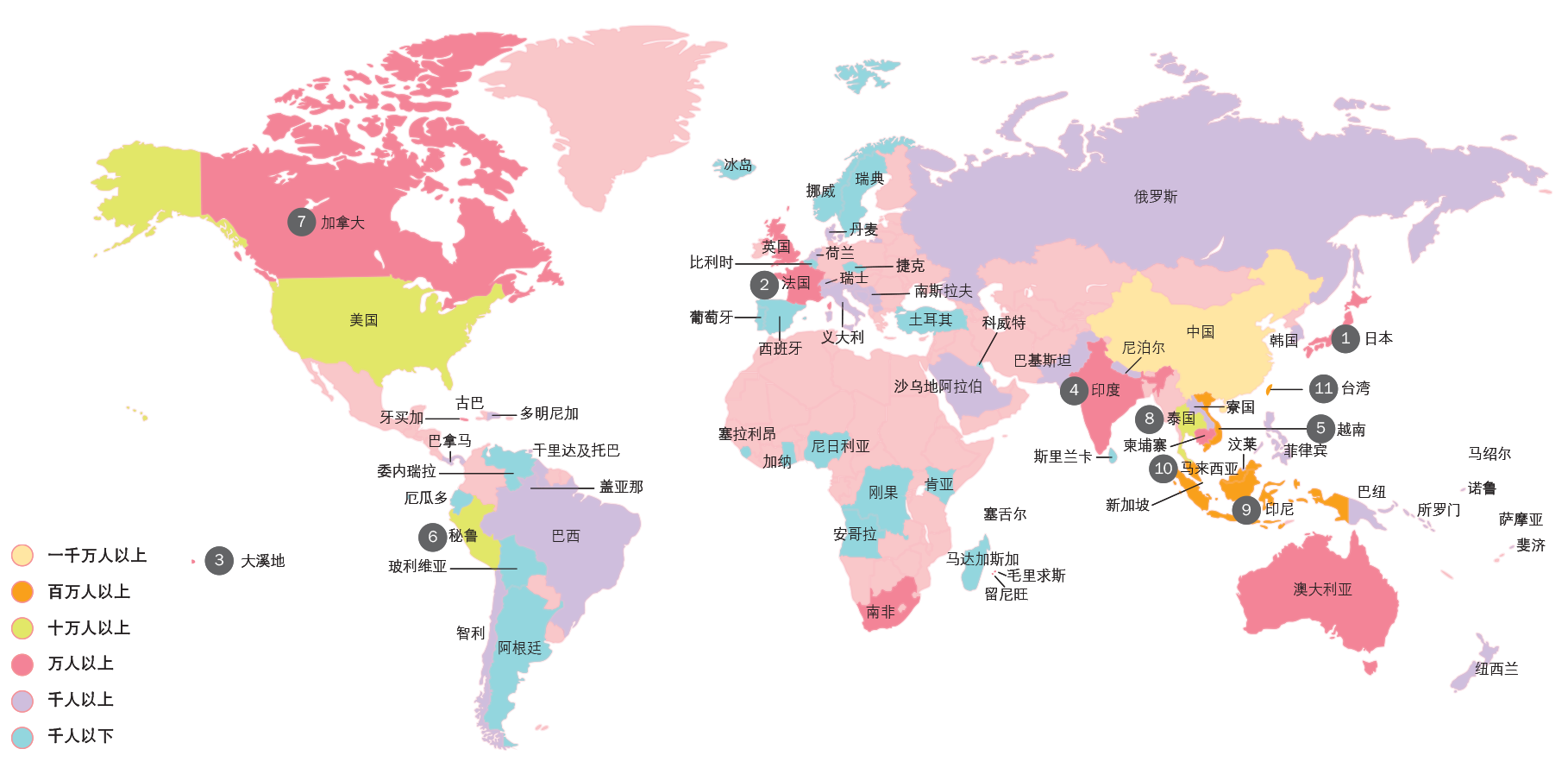

世界客家人口分布

-

❶

日本客家群体隐身社会各角落,仅有一张办公桌的「崇正会」,是联繫日本各地客家人的纽带。

-

❷

客家人悄然融入了法国的生活步调,然而他们与其他亚裔群体一样,始终摘不掉「模范族裔」的标籤。

-

❸

20世纪中叶,面对法国殖民政府严格的归化政策,客家祖谱脉络逐渐模煳,激发了客家人寻根的渴望。

-

❹

加尔各答是印度客家人的聚居地,他们靠皮革安家,然而中印边境战争彻底改变了客家人的命运。

-

❺

越南同奈省边和市宝龙区的客家人是郑成功在台湾抗清失败后,龙门将军陈上川率领的残兵的后裔。

-

❻

客家人引进中式炒锅和快炒技术,以崭新的方式延续客家饮食,同时改变了秘鲁的饮食文化。

-

❼

中印战争爆发后,印度华人处境日益艰难。许多客家人再次移民,将印度客家料理带到加拿大多伦多。

-

❽

客家人因19世纪铁路建设与战乱迁徙而定居泰国,在政府同化政策与现代化发展下,文化传承正面临接班难题。

-

❾

在班达亚齐,客家人成为穆斯林意味着不再拥有「完整」的华人身分,被视为向下的社会流动。

-

❿

20世纪末,马来西亚推行「新经济政策」,试图解决马来人的贫困问题,却加深了华人的被剥夺感与不安全感。

-

⓫

台湾客家人数众多,以方言可区分为汀州、饶平、诏安、四县、海陆和大埔等六个次族群。

泰国客家社会的多样性

客家人多半是「半山客」,来自广东丰顺。由于邻近中国边境,与云南少数民族来往多。泰国禁华文教育时期,客家人会到缅甸去学中文。

南邦府是泰北仅次于清迈的第二大城市,当地华人族群众多,竞争意识强烈,因此客家族群的认同感显得格外重要。

客家丰顺会馆设立于华文中兴学校内。早期,客家会馆常同时设立学校、医院、寺庙与公墓,满足客家人各方面的需求。如今,部分会馆仍保留学校单位,为推广华文教育持续努力。

客家会馆至今保留许多客家狮文物。客家狮不同于华人的舞狮,嘴巴四方,长相超Q,象徵客家人团结抵御外敌,保卫家园。北榄坡府客家人信仰受潮州人影响,以祭祀本头公为主。

客家人多数务农,或从事纺织、木材买卖,小村落Huay Kra Box仍保留祭拜祖先、婚礼和丧礼的客家习俗,四、五十岁皆会讲客语。随着现代化发展,年轻人纷纷到都市发展,客语难以传承。

各客家会馆的负责人,大都是工商界的退休老闆,他们到泰国各地演讲,向年轻世代喊话,期待振兴客家认同。有的人甚至出资成立客家研究学会,支持许多泰国学者进行客家研究。

多数客家人属于「半山客」。谢枢泗和徐锦荣是合艾的开发先驱,他们吸引了大批客家人前来此地从事种植橡胶、开採锡矿和投资商店等经济活动。如今,合艾的商业主要由华人掌控。

勿洞约有1万名客家人,客语和中文保持良好。勿洞客家人从中国到马来西亚,再迁移至泰国,从事橡胶种植,为当地经济繁荣做出极大贡献。

台 湾

熠熠生辉的小蕃薯

台湾的客家宣教如一粒芥菜种,

起初虽微小,却在信心与坚持中逐渐茁壮,

在世界宣教版图上熠熠生辉。

很多客家人爱唱歌,基督徒亦是。一般客家山歌唱的是过去艰辛迁徙的辛酸史、生活点滴、男女情歌对唱,而基督徒藉由唱歌了解福音,客家曲调的圣诗圣乐,也成为教会传福音的好工具。

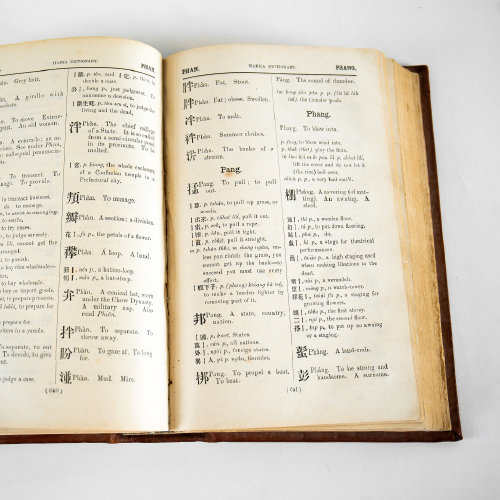

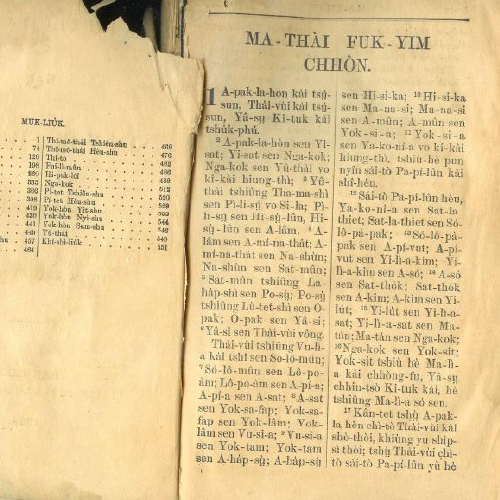

近20年来,许多组织都在客语传教方面尽心尽力。除了圣经翻译,另一项让客家基督徒拥抱福音,又能保留客家语言的方式,就是鼓励并出版以客语为媒介的诗歌创作。

1999年,客家牧者寻得共识,一致认为客家宣教事工需要一间神学院,培育传道人与宣教士。隔年,客家宣教学院正式挂牌成立。2002年,更名为客家神学院。7年后,理事会在桃园龙潭购地并开始募款。2016年,客家神学院正式落成。

受以斯帖记所感动,出身于台湾长老教会的客籍牧师彭德郎,立志负起向客家同胞传福音的责任,创立台湾崇真会。台湾崇真会是以客家社群为主的教会宗派,拥有14间分堂,牧者有客语能力高达七成,超过一半以上的教会拥有七成客籍会友。

客福主要事工为出版客家诗歌创作、推广客语圣经、连结台湾客家教会与全球客家基督教机构,帮助资源稀缺的全球客家人。为了兴起客家年轻世代,客福近年积极举办客家青年布道团,招募儿童客家圣乐团,及以年轻世代为主的客家庄短宣队。

美国

美国